भूमिका

पौधारोपण केवल एक पर्यावरणीय गतिविधि नहीं है, बल्कि यह प्रकृति से हमारा भावनात्मक और सामाजिक संबंध भी दर्शाता है। जब हम एक बीज बोते हैं और उसे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो यह हमारे भीतर जिम्मेदारी, प्रेम और धैर्य जैसे गुणों को विकसित करता है। अगर पौधारोपण को हमारी जीवनशैली का हिस्सा बना दिया जाए, तो हम न केवल पर्यावरण की रक्षा करेंगे, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी शुद्ध हवा, हरियाली और स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकेंगे।

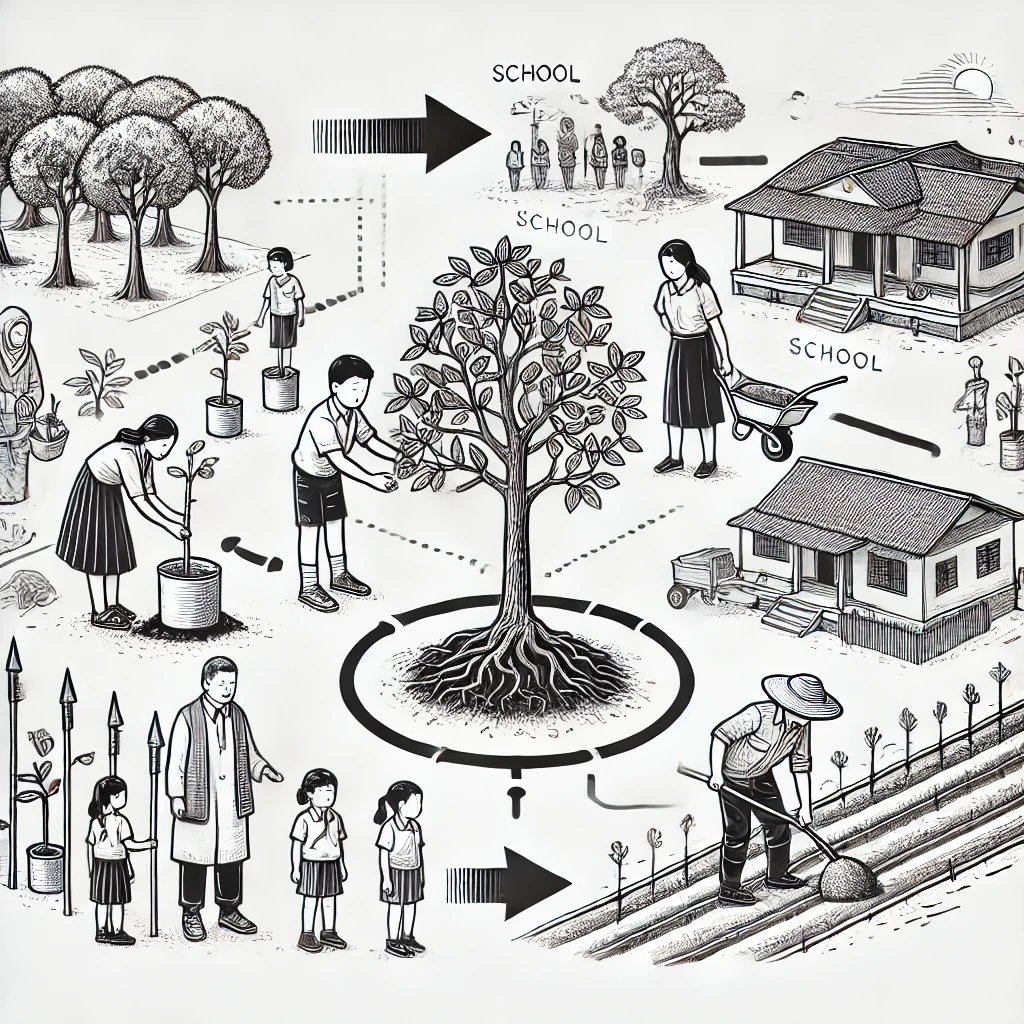

इस आदत को जीवन में आत्मसात करने के लिए स्कूलों, गाँवों और आम जनता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस लेख में, हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे हम पौधारोपण को अपनी आदत बना सकते हैं और इसमें स्कूलों और गाँवों के आम आदमी का क्या योगदान हो सकता है।

1. पौधारोपण को जीवन की आदत बनाने के तरीके

(क) बच्चों में बचपन से पौधारोपण की आदत डालना

बचपन में जो आदतें डाली जाती हैं, वे व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बन जाती हैं। यदि बच्चों को छोटी उम्र से ही पौधारोपण का महत्व बताया जाए और उन्हें पेड़ लगाने तथा उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया जाए, तो यह उनके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा।

- परिवार में पौधारोपण को परंपरा बनाएं – प्रत्येक परिवार को साल में कम से कम एक बार सामूहिक रूप से पौधारोपण करना चाहिए। जन्मदिन, शादी की सालगिरह या अन्य विशेष अवसरों पर पेड़ लगाना एक सुंदर परंपरा बन सकती है।

- बच्चों को पेड़ का संरक्षक बनाएं – जिस तरह से हम पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं, उसी तरह एक पेड़ को भी परिवार का सदस्य मानकर उसकी देखभाल करना चाहिए।

- कहानियों और खेलों के माध्यम से प्रेरित करें – बच्चों को पेड़ों से संबंधित प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाकर उनके प्रति जुड़ाव बढ़ाया जा सकता है।

(ख) पर्यावरण के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बनाना

लोग तभी किसी कार्य को नियमित रूप से करते हैं, जब वे उससे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। हमें यह समझना होगा कि पेड़ केवल ऑक्सीजन देने वाली वस्तुएँ नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के साथी हैं।

- पेड़ों को नाम दें और उनके साथ संवाद करें – अगर हम पेड़ों को नाम देकर उनके साथ संवाद करने की आदत डालें, तो हम उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानने लगेंगे।

- प्राकृतिक आपदाओं से सबक लें – बाढ़, सूखा, वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं के समाधान के रूप में पौधारोपण को देखें और इसे एक अनिवार्य जिम्मेदारी मानें।

- संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण से जुड़ी कहानियाँ प्रचारित करें – जब लोग यह जानेंगे कि पेड़ हमारे पूर्वजों की निशानी हो सकते हैं या किसी विशेष घटना की याद दिला सकते हैं, तो वे उन्हें बचाने के लिए अधिक प्रेरित होंगे।

2. स्कूलों का योगदान

(क) शैक्षिक पाठ्यक्रम में पौधारोपण को शामिल करना

स्कूल बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। यदि शिक्षा प्रणाली में पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण को एक अनिवार्य भाग बनाया जाए, तो बच्चे इसे एक जिम्मेदारी के रूप में अपनाएंगे।

- हर स्कूल में ‘एक बच्चा, एक पौधा’ अभियान शुरू हो – हर बच्चे को स्कूल में एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जाए।

- परीक्षा और प्रोजेक्ट के रूप में वृक्षारोपण को अनिवार्य करें – जैसे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अन्य प्रयोग होते हैं, वैसे ही पौधारोपण को भी शिक्षा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

- स्कूल में ‘ग्रीन क्लब’ बनाएं – स्कूलों में ‘ग्रीन क्लब’ स्थापित करके छात्रों को पर्यावरण संबंधी गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है।

(ख) पौधारोपण को स्कूल की गतिविधियों से जोड़ना

- ‘हर त्योहार पर एक पौधा’ अभियान – स्कूलों में जन्मदिन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अन्य विशेष अवसरों पर पौधे लगाने का चलन शुरू किया जाए।

- पौधारोपण प्रतियोगिताओं का आयोजन – सबसे अच्छा पेड़ उगाने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया जाए।

- स्थानीय वन विभाग और एनजीओ से सहयोग लें – स्कूलों को स्थानीय पर्यावरण संगठनों के साथ मिलकर वृक्षारोपण अभियान चलाना चाहिए।

3. गाँव के आम आदमी का योगदान

(क) ग्रामीण समुदायों की भागीदारी

गाँवों में अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। वे जानते हैं कि पेड़-पौधे उनकी उपज को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। अगर उन्हें सही जानकारी और प्रेरणा दी जाए, तो वे बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर सकते हैं।

- गाँव में सामूहिक वृक्षारोपण अभियान – प्रत्येक गाँव में हर साल सामूहिक रूप से पौधारोपण किया जाए और इसे ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनाया जाए।

- पंचायत स्तर पर पौधारोपण नीति बने – हर गाँव की पंचायत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक किसान अपने खेतों के किनारे पेड़ लगाए।

- महिलाओं की भूमिका बढ़ाना – ग्रामीण महिलाएँ पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकती हैं। उन्हें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पौधारोपण से जोड़ा जाना चाहिए।

(ख) पौधारोपण को रोजगार से जोड़ना

अगर पौधारोपण को रोजगार का साधन बना दिया जाए, तो लोग इसे अधिक उत्साह से अपनाएंगे।

- औषधीय पौधों की खेती – गाँवों में तुलसी, एलोवेरा, नीम, अश्वगंधा जैसे औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- फलदार वृक्ष लगाना – आम, अमरूद, कटहल जैसे पेड़ लगाने से लोगों को आर्थिक लाभ भी होगा और पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा।

- पौधों की नर्सरी खोलना – गाँवों में पौधों की नर्सरी स्थापित कर स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है।

4. सामाजिक और भावनात्मक पहलू

पौधारोपण का सबसे बड़ा असर हमारे समाज और हमारी भावनाओं पर पड़ता है। जब लोग सामूहिक रूप से कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो समाज में प्रेम, एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है।

- वृक्षारोपण को सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ना – जैसे हमारे त्योहारों में पूजा-पाठ होता है, वैसे ही वृक्षारोपण को भी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा बनाया जाए।

- पेड़ों को परिवार के सदस्यों की तरह मानना – जब हम पेड़ों को अपने पूर्वजों की धरोहर मानेंगे, तो हम उनकी रक्षा स्वाभाविक रूप से करेंगे।

- पर्यावरण प्रेम को कला, संगीत और साहित्य से जोड़ना – कविताएँ, गाने और कहानियाँ लोगों को वृक्षारोपण की ओर प्रेरित कर सकते हैं।

अगर पौधारोपण को जीवनशैली का हिस्सा बनाया जाए, तो यह सिर्फ एक सामाजिक अभियान नहीं रहेगा, बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान बन जाएगा। स्कूल, गाँव और आम जनता मिलकर इसे सफल बना सकते हैं। जब हम हर पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगेंगे, तब हमारी धरती सच में हरियाली से भर जाएगी।